前回の「Z世代に特徴的な「悟り」就活とは?–データで見る「見切りや決断の早さ」」では、早期化が加速する、Z世代の“悟り”就活の実態を解説しました。今回は、その背景を探り、企業が取るべき対策、就活でNGな口説き文句の例などを挙げます。 コロナが落着いて、「就活の時間」が減っている コロナの影響で自由な活動が制限されていた時期には、オンライン就活という便利な仕組みに移行したことも手伝って、学生たちは、就活に時間をたっぷり割くことができました。 ところが社会情勢が落ち着いてきた今、大学は対面授業が復活しつつあり、他にも様々な活動ができるようになっています。学生たちから直接話を聞くと、週末は遊びたいとか、「全国旅行支援制度」を使って旅行したい、という声が聞かれます。つまり、就活に使う可処分時間が減っているのです。エントリー数の減少などはその表れで、就活をサボっているわけではなく、志望業界や志望企業を早めに絞って、そこだけにエントリーしているのです。 「新卒プラチナ切符」の価値が低下している また、新卒採用という、従来はプラチナ切符的な価値があったものが、学生たちの中でその評価が低くなっています。 かつての学生たちは、新卒採用でいい会社に入れなかったら人生終わりというくらいの一生懸命さで就活に取り組んでいましたが、今はそのような風潮はなくなっています。 その理由として挙げられるのは、まず、転職がオープンになって来たことです。前回の「Z世代に特徴的な「悟り」就活とは?–データで見る「見切りや決断の早さ」」でも解説しましたが、入社後3~5年以内の転職に抵抗がなく、第二新卒の需要も高くなっている。最初の会社選びがうまく行かなくても、後でいくらでもやり直しがきく、と考える傾向にあります。 また、副業市場も広がっています。企業の知名度へのこだわりは相変わらずあるようですが、それよりも、働き方の自由度が高い会社を選ぶ傾向が強くなっています。会社でスキルを身につけ、経験を重ね、それを副業にも活かしたいと考えているようです。 それから、学生たちにヒアリングすると、都内の最低賃金が高騰しているので、下手するとアルバイトに力を入れた方が正社員の初任給よりも稼げる、というような話も出てきます。社会保険の知識も乏しく、法定福利費を企業が負担していることなどもまだピンと来ていないので、単純に額面だけで比較してしまう。年金に関しては、破綻するなどと言われているので、払う意味がない、と思っている節もあるようです。 新卒採用は市場として用意されているから活用する。ただ、転職や副業もオープンだし、就職しなくても、アルバイトやSNSなどで稼ぐことができる。と、今の学生たちは、新卒採用で就社先を決めることに、それほど重みを感じていないのが正直なところです。 日本社会、経済に対する不信感が強く、出世にも興味がない 一昔前の学生は、就活に尽力していい会社に入れば、後の人生は安泰、つまり40歳頃には管理職になり、マイホームも購入できる、というイメージを持つことができました。入社直後の修行のような厳しい時期を乗り越えれば素晴らしい未来が待っている、と思えば踏ん張りもきくでしょう。 一方、今の学生たちは先行きの不透明な日本社会、経済に対する不信感が強いので、下積み的なことをやりたがりません。「石の上にも3年」と言っても3年先にどんなリターンがあるのか、と考えてしまう。とりあえず今から1~3年間の生活を考え、後は状況に応じて自分の人生をぱっぱっと切り替えていく。就活もそういう前提で意思決定をしています。 さらに、マネージャーをやりたくない、出世に興味がないという若者も増えています。これも管理職の面白みやそれによって得られるものをイメージできないのでしょう。ユーチューバーをはじめ、個人で好きなことを仕事にする人が山ほどいる時代に、会社組織の中で責任だけ負わされ、リターンがないことをなぜやらなければいけないのか?と考えているようです。 まずは「就活に直接役立つスキル」をテーマにしたイベントで惹きつける それでは、一つの会社に長く勤めることを前提とせず、出世にも興味がない学生たちに対して、企業はどのように対応すべきでしょうか? イベントに関しては、就活にすぐに役立つスキルを習得できるような企画が人気です。学生たちは、早めに就活を終わらせたいという気持ちが強いので、エントリーシートの書き方、面接対策など内定獲得に直結するノウハウが知りたいのです。 少し前までは、Z世代に対してはもっと中長期のビジョンとか、日本社会への貢献性などを示して魅力訴求するのがいいと言われてきました。ところが、最近の傾向としては、まずはわかりやすいスキル、テクニックなどをテーマにしたイベントで惹きつける。その後に社会貢献度や、ブランドに対して世界中にファンがいることなどを伝えるという流れが効果的なようです。 「石の上に3年」という類の口説き文句は完全にNG 面談では、Z世代の就活に対する考え方、行動の傾向を把握してコミュニケーションを工夫することが大事になります。 オファーを出す時に「この先、何十年、がんばって我が社で働いてください」などと言うのは完全にNGです。転職を視野に入れながら短期間で自分が成長するイメージを持っているので、石の上に3年という類の口説き文句は彼らには刺さりません。また、社長や経営者といった代表者よりも、直近の未来を見せてくれる上司やリーダーレベルの社員との面談に、むしろ価値を感じているようです。 とはいえ、どうせ3年くらいで辞めるつもりだろう、という態度で接すれば、「期待されていない」と感じてしまう。「スタートの3?5年であなた自身がこのような成長が遂げられる環境を提供できるので、いったん入ってみては」というスタンスが理想的だと思われます。 それから、面談したOBが転職組だった場合、「入社してみないとわからないこともあるし、自分も転職経験者だから」と言われて、内定を承諾したというケースもありました。転職前提の彼らには、そういうスタンスにも親和性が感じられるのでしょう。 専門性にこだわる傾向があるので、「ゼネラリストを目指そう」もNG 繰り返しになりますが、学生たちは早めに就活を終えたいと考えているので、オファー提示のスピードも大事になります。 また、専門性を身に付けたいと考えているため、配属やチームを確定するオファーに魅力を感じているようです。「配属ガチャ」を忌避する思考があるので、「最初の配属はマーケティングで専門性を伸ばそう」というような具体的な提案が効果的。逆に「異動によって2年ごとに職種を変えていき、ゼネラリストを目指そう」という口説きはあまり魅力的に映らないようです。 もちろん個々人で異なるキャリアビジョンを持っていますので、あくまで大きな傾向としてのお話です。また、環境問題や、社会貢献性への意識が高いZ世代に対して、「うちは給与が良いから頑張ればいい車に乗れるよ」というようなわかりやすいステータスでの訴求も敬遠されるようです。 企業は学生が就活にモチベーションを持てるように工夫を 以上、Z世代の傾向と企業の対策について解説しました。ただ、企業には、小手先のテクニックで学生の関心を引くのではなく、彼らに新しい視野を提供できるようなコミュニケーションに努めてほしいと思います。 就活に対するモチベーションが低下している学生たちは、入社後の自分の働く姿をイメージすることもなく、妥協して就職先を決めている印象があります。 例えば大学で、あまりやる気のないまま提出したレポートに対し、むしろ教授から「君はこういう知識があるのだから、こんなことを書いてみたら」と提案してくれたら、はっとして、もう少し頑張ろうという気になるものです。就活においてもまったく同様で、企業は、学生が気づかないような観点や可能性などを見せてあげてほしい。日本社会の将来に漠然とした不安を感じ、安牌を引きたがる学生たちにもっとチャレンジするように促してほしいと思います。 草深 生馬(くさぶか・いくま) 株式会社RECCOO CHRO 1988年長野県生まれ。2011年に国際基督教大学教養学部を卒業し、IBM Japanへ新卒で入社。人事部にて部門担当人事(HRBP)と新卒採用を経験。超巨大企業ならではのシステマチックな制度設計や運用、人財管理、そして新卒採用のいろはを学んだのち、より深く「組織を作る採用」に関わるべく、IBMに比べてまだ小規模だったGoogle Japanへ2014年に転職。採用企画チームへ参画し、国内新卒採用プログラムの責任者、MBA採用プログラムのアジア太平洋地域責任者などを務めるかたわら、Googleの人事制度について社内研究プロジェクトを発起し、クライアントへの人事制度のアドバイザリーやコンサルテーションを実施。 2020年5月より、株式会社RECCOOのCHROに着任。「才能を適所に届ける採用」と「リーダーの育成」を通して日本を強くすることをミッションに掲げる。現在は、スタートアップ企業の組織立ち上げフェーズやや、事業目標の達成を目的とした「採用・組織戦略」について、アドバイザリーやコンサルテーションを提供している。 #Japanesenews #Japanese_news

Read More »なぜGAFAなどから「脱炭素」企業に転職が相次ぐのか–パーセフォニの三浦健人氏に聞く – CNET Japan read full article at worldnews365.me

GoogleやAppleといった世界的なテクノロジー企業に勤めている人材が、ここ数年、脱炭素など環境関連のサービスやソリューションを提供企業へ転職する例が相次いでいるという。海外では、とりわけ技術的な知見をもつエンジニアが転職、あるいは起業する動きが目立っており、日本でも同様の動きがうかがえるのだとか。 iPhone 3GSからApple Payまで、日本国内でのサービスや製品の立ち上げに長く携わってきた元Apple Japanの三浦健人氏も、2022年に脱炭素ソリューション関連の企業に転職した1人だ。現在は二酸化炭素排出量の算定・可視化ソリューションや企業の脱炭素コンサルティングなどを提供するパーセフォニ・ジャパンのカントリーマネージャーである同氏に、脱炭素関連企業に人材が流れている理由を聞いた。 「脱炭素」関連企業への転職が海外で増えるワケ ——さっそくですが、なぜGAFAなどから脱炭素関連の企業に転職する人が増えているのか教えてください。 まず、GAFAという企業自体がそもそも高い志を持っており、技術やサービスだけでなく、ESGやダイバーシティ&インクルージョンなども含めて、より幅広く社会に貢献しようとしています。そういう会社で働いていることで、自然と刺激を受けている人材が多いことがまず挙げられると思います。私はApple入社前には環境問題に特別強い関心があったわけではないですが、AppleのCEOであるティム・クックが環境やカーボンニュートラルについて語るのを見ていると、それが刷り込まれるというか、自然と興味を持つようになりました。 GAFAにいると、いろいろな技術やサービスをお客様に提供しながらも、会社のビジョンから刺激を受けながら、自分自身として未来を描きながら、何をすべきなのか、何をしたいのだろうかと、考える機会が増えます。パーセフォニの社員も、以前所属していた会社からも影響を受けていますし、いろいろな国の環境に対する動きにアンテナを高く張っていて、技術やサービスだけでなくESGの分野でも最先端の情報に触れ、刺激を受けている人材が多いです。 パーセフォニ・ジャパンのカントリーマネージャーである三浦健人氏 そうやって頻繁に情報に触れていると、例えば洋服を買うにしても、生産や流通でどれくらい二酸化炭素を排出する製品なのか確認してから買うとか、そういう日常的な行動を変えようとします。そして、環境の問題を自分で勉強していく中で、個人で環境に対して何ができるのか、何が一番大きな課題なのかを考えるようになります。そのうちに、個人としてだけでなく仕事としても何かできないか、と考えていく人の割合が増えてくるのは自然なことと感じます。 また、SDGsやESGなどの言葉が飛び交ってはいますが日本はその分野ではまだ未熟です。欧米ではもう一段踏み込んで、自分として何ができるのかを考えています。たとえば「今日何を食べようか」となったときに、牛肉はおいしいけれど、牛がたくさんメタンを排出していて環境に良くないから別のものを食べようか、と考える人が欧米では日本より多いようです。個人の意識として日本より進んでいることもあると思います。 ——環境問題を意識している人たちが欧米に多い背景についてもう少し詳しく教えていただけますか。 いま世界では気候変動が非常に大きな問題になっています。これは本当に解決しなければいけない課題であると、リアルに危機感をもっている人の割合は、現時点で日本より欧米の方が高いですね。 なぜかと言うと、米国では気温上昇などの気候変動によってハリケーンや山火事が頻発したり、いままで洪水がなかったところが流されて大きな被害が出たりしていますし、欧州でも温暖化による水位上昇や異常気象を身近に感じられています。2022年9月にハリケーン「イアン」が米フロリダ州に上陸し、100人超の方が亡くなりましたが、その保険損害金は日本円で最大10兆円になると言われています。私も米国の西海岸にたくさん友人がいますが、サンフランシスコやシリコンバレーでは山火事の煙が何日間も流れ込むことで、常に焦げ臭いなどの問題が身近に感じられる状況にあるようです。 日本でも異常気象はたびたび発生していますが、「気候が変わってきて大変だね」程度であり、まだ深刻に受け止めていない印象が強いです。二酸化炭素発生の根本的な課題解決を考え、行動していこうというより、暑いから熱中症対策をしようとか、携帯扇風機を上手に使おうとか、どちらかというとその場しのぎの対応を考えている傾向があります。 日本の小・中学校でも気候変動のことは学びますが、「気候変動ってどういうもの?」ということを知るためのもので、いまは平均気温が何度上昇しているかなど、現状把握に関することがメインです。欧米はもっと突っ込んで、その問題に対して私たちは日々のなかで何ができるだろうとか、オープンにディスカッションしながら自身の考えを醸成していく文化があります。こういった点から、若い世代の人たちのアンテナや意識がより高く、気候変動に対して何か貢献したいと考える方の割合が多い、という点も日本と欧米の大きな違いかと思います。 ——そういった脱炭素関連の分野では、どのような人が活躍できそうでしょうか。 環境のスペシャリストはまだ世の中にそれほど多くはいません。10年、20年と長く携わっている方々ももちろんいらっしゃって、とても重宝されていますが、一方でここ2〜3年で興味をもって学びはじめ、何かできないか考えている人もとても多いです。その中で今どういう人が一番活躍できるかというと、テクノロジーのバックグラウンドがある人だと思っています。 テクノロジーを使わず環境問題において世界に大きな影響を与えていくのは非常に難しい。その意味では、GAFAやそれに近いIT系企業の人たちは、テクノロジーのバックグラウンドがあるので有利です。そのよい例がビッグデータやAIです。気候変動については、二酸化炭素の排出量と温暖化にはほぼ相関関係があることがわかっていますが、平均気温が0.5度上がったら地球がどういう状況になるのか、ビッグデータとAIをきちんと活用して、説得力がある形で世界に発信することで、それを各国もしくは企業のしかるべき方々に理解してもらう必要があります。 そのほか、データ連携の方法も大変重要です。ビッグデータはいろいろな場所に散在していますから、それらをどう取りまとめていくか。クラウドからあらゆるデータの集合体を持ってきて、AIで分析していくようなアプローチが必要になってきます。そのため、テクノロジーのバックグラウンドがあり、目的意識と自分のスキルが合致しているような人は、脱酸素関連企業で活躍できる可能性が高いのではないでしょうか。 ——パーセフォニにも技術的なバックグラウンドをもつ人が多いのでしょうか。 全世界で約320人の社員がいて、うち約半数がエンジニアです。そのほとんどが以前はテクノロジー企業で働いていて、なかにはGAFAで実際に環境に関わる仕事を担当していたような者もいます。大手テクノロジー企業で環境系の仕事に携わった後、会社単体でも世界の脱炭素化に与える影響はかなりのものですが、もっと大きなスケールで促進していきたいとの志から環境のスペシャリストとして入社してくる人もいます。パーセフォニ・ジャパンのプロダクト責任者もGAFA出身です。 世界に先駆けてCO2排出量の報告を「義務化」した日本 ——脱炭素に関わる企業が増えているというお話でしたが、実際にビジネスが成立するものなのでしょうか。 ビジネス化についてはいろいろな考え方や方法があると思います。例えば、二酸化炭素排出量の算定・可視化、企業へのコンサルティング、最新技術を使った脱炭素のアクションなどが挙げられます。企業にとっては、二酸化炭素の排出量を可視化して、削減に大きく貢献できる企業活動が何かを探るのが最初のステップになります。次に脱炭素に向けたプラン策定・アクションの提案・実行です。アクションの例は、太陽光発電などの再生エネルギーを導入する、二酸化炭素の排出を低減する機械を工場に設置する、もしくは植林プロジェクトへ出資する、といったものです。 二酸化炭素排出量の把握と報告は、近い将来に財務会計と同じように、企業にとって対応が必須になってきます。いずれあらゆる法人が算定・報告をするようになれば、排出量報告関連サービスの市場規模が大きくなり、二酸化炭素の可視化部分にも、より高度な収益モデルが確立されると確信しています。 可視化の次のステップとなる、コンサルティングと脱炭素のアクションについても、2030年までの二酸化炭素排出量半減、2050年までのカーボンニュートラルが目標となるなかで、必要不可欠なものとなりました。日本でも炭素税・カーボンプライシングが活発に議論されており、排出量の多い企業が負担することになります。そのため脱炭素に向けたアクションは自然と加速されて、脱炭素ビジネスの収益モデルも近年中により確固たるものができてくると考えています。 ——すでに日本の一部企業に対しては二酸化炭素排出量の報告義務が課せられていますね。 2022年4月の市場再編により誕生した、東京証券取引所のプライム市場に上場する1800社以上の企業に対しては、TCFDというフレームワークに則って、二酸化炭素をはじめとする温室効果ガスの排出量の報告が義務付けられています。ただ、その報告の内容について、どのくらい正確に行うかはいまのところ問われていません。とにかく算定して報告をする、それで自社の立ち位置を知る、というのが最初の第一歩とされています。 しかし、今後実際に脱炭素を進める際には、算定・可視化をより正確にしなければならないでしょう。たとえば出張旅費を精算するときに「交通費が1万円でした」といった情報を基に排出量を算定した場合、同じ移動経路・距離でも購入時期やセールなどで価格が変動することが考えられ、出張回数や移動距離を減らしたのにも関わらず、算定した排出量が適切に減少しないケースも考えられます。そこで「飛行機で何km移動した」といったように、移動方法と距離から排出量をできるだけ正確に算出するようになれば、どうやって排出量を削減していくかという具体的な次のステップにもつながっていきます。 ちなみに企業に対する二酸化炭素排出量の報告を義務化について、世界に先駆けて実施を開始したのは日本です。EUでは2024年以降、米国では近く必須になりそうです。そういう意味で日本が世界をリードしたのは、日本人として非常にうれしく思っています。 ——日本企業の環境への取り組みについて、三浦さんご自身はどのように見ていますか。 日本の大企業と、そのサプライチェーンの中にある中小企業という2つに分けて考えると、まず大企業の方は、脱炭素に向けた二酸化炭素排出量の把握と削減方法に関する取り組みは非常に進んでいます。すごく頑張ってリードしていると感じます。 ただ、いまのところ大企業は、たとえばある製造事業者の場合、同社グループの二酸化炭素排出量を主に報告・削減している状況で、グループが取引しているパーツメーカーなど、サプライチェーン全体の排出量の報告・削減に向けた取り組みはまだ始まったばかりです。大きなサプライチェーンのなかでどのようにしてデータを入手するのか、そこからサプライヤーに対してどのようにして削減方法を提案していくのか、といったところが今後の課題になるかと思います。 一方、プライム市場の上場企業でなければ義務化されていませんし、中小企業はまだ手探り状態のようです。しかし、サプライチェーン全体で報告する義務がある大企業が、中小企業に対して、きちんと排出量を算定・報告するよう働きかけているため、今後は中小企業もCO2排出量の算定・報告することが必要になってきています。 #Japanesenews #Japanese_news

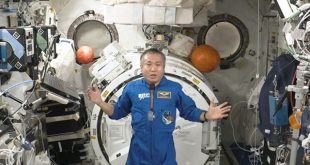

Read More »若田光一宇宙飛行士がISSから語る「宇宙ビジネスへの期待」–単独インタビュー – CNET Japan read full article at worldnews365.me

宇宙ビジネスメディア「UchuBiz」はこのたび、国際宇宙ステーション(ISS)に長期滞在中の若田光一宇宙飛行士と交信し、単独インタビューを実施。その様子が、12月6日に開催されたオンラインカンファレンス「CNET Japan × UchuBiz Space Forum 業界の垣根を超えて広がる宇宙ビジネスの可能性」において配信された。 無重力のISS上で質問に回答する若田光一氏(聞き手はUchuBiz 共同編集長の藤井涼) 本稿では、スペシャルインタビュー「ISS滞在中の若田光一宇宙飛行士に聞く『宇宙ビジネス』への期待」の内容をレポートする。 若田氏は、日本時間の2022年10月7日にクルードラゴン宇宙船(Crew-5)でISSに到着し、取材時点の12月も地球軌道上に滞在している。ISS内では、日本が開発を担当した「きぼう」日本実験棟での実験・観測といったステーション内の活動を行いつつ、Twitterなどで現地からの情報発信も行っている。 若田氏が宇宙飛行士として初めて宇宙に旅立ったのは、1992年のこと。そして今回で宇宙滞在が5回目となる同氏は、宇宙開発やビジネスの現状をどのように捉えているだろうか。その問いに対して若田氏は、まず日本の宇宙進出の現状から語り始めた。 「この30年間を振り返ると、日本はロケットの技術、人工衛星の技術、有人宇宙技術の分野など、まず毛利衛さんのスペースシャトルを利用した宇宙環境の利用から始まって、宇宙探査を含めて様々な分野でミッションをこなし、数々の業績を上げてきました。有人宇宙の分野でも、スペースシャトルを使った宇宙利用のミッションから始まり、ISSの『きぼう』日本実験棟、宇宙ステーション輸送機『こうのとり』の開発・運用を通して着実に有人宇宙技術の水準を上げ、この国際宇宙ステーション計画を含めて世界に信頼されるパートナーになったと思っています」(若田氏) ISSの活動と民間の動きで宇宙利用が身近に 日本は現在、NASAが実施する「アルテミス計画」や「ゲートウェイ計画」に参加し、今後は月や火星を探査していく計画である。それにあたり、国は先般ISSの運用延長を表明。有人宇宙技術のさらなる発展においてISSを重要なアセットとして、月・火星探査に向けた「技術実証」「科学利用」「商業利用」という3つの柱で、ISS設計上の限界とされる2030年まで「きぼう」を使っていく方針だ。 一方で昨今では、イーロン・マスク氏や前沢友作氏など、民間人の宇宙旅行が話題となり、ビジネスやマーケットとしても盛り上がりを見せつつある。そのような民間の動きに対して若田氏は、「地球低軌道の活動を経済活動の場にしていく起爆剤になる」と期待を寄せる。 「適切な競争が輸送コストの低下を促進し、宇宙利用というものが身近になっていくでしょう。さらに、地球低軌道以遠の宇宙探査を効率的に進めていくことにも繋がります。そういう意味も含め、2030年まで我々はISSの価値と役割をしっかり認識して、地球低軌道での活動を推進していく必要があると感じています」(若田氏) 資源とメンタルをケアする組み合わせが有効に 民間の参入が活発化している中で、JAXAでは、宇宙飛行士がISSに滞在した際の困りごとや悩みごとをまとめた「Area Life Story Guide」を公開している。実際にその中から民間企業が着想を得て、様々な日用品や食品を開発しているが、それらを今回若田氏はISSへ持ち込んでいる。5回の滞在を経験する若田氏は、肌感覚としての宇宙生活における質(QOL)の進化について、「どれも使い勝手が良く、素晴らしい製品になっている」と謝意を示した上で、特に制約が大きい水に関連する製品に有難さを感じていると話す。 「ISSの中では水は貴重な資源です。1日に人が使える水の量は飲み水も含めて3リットル以下なので、エタノールフリーのシャワーペーパーや頭皮の汚れを簡単に落とせる洗髪シートは、体をきれいにするだけでなく、精神・心理的な支援という観点からも非常にありがたい。ISSのような閉鎖環境では、とても重宝します。今後の製品開発に際しても、爽快感を与えてくれるような小さな工夫や、朝起きて顔を拭くだけでまた今日も頑張っていこうという気持ちになれるような、ちょっとした工夫を考えていただけることを期待しています」(若田氏) 宇宙空間でもノートPCは欠かせないアイテムに 世界の宇宙飛行士に好まれる日本食に勝機 人のQOLに大きな影響を与えるのが、食である。今回、食事に関しても初めてきんぴらごぼうや魚肉ソーセージ、ゼリー状の栄養ドリンク、アジの干物や高校生が作った鯖缶などを新たに持ち込んだが、「どれもおいしい」と話す。特に評価が高いのが和食であり、栄養摂取面や若田氏自身の好みに加えて、仲間の宇宙飛行士と分け合って楽しみながら食べられる利点があるのだという。またその際には、クオリティもさることながら、品数が増えることが重要と語る。 「どんなに自分が好きな食べ物であっても、繰り返して食べているとおいしさに気付かなくなってしまうので、バラエティをもって食事ができることはとても重要だと思います。世界各国の宇宙食をみんなで相互に分け合って食べていますが、日本食は宇宙に限らず世界で好まれている素晴らしい日本の文化ですし、日本食の宇宙食がさらにバラエティを広げ、宇宙で食される時代が来てほしいですね。そういう部分は、将来宇宙観光旅行が増えた時にも、とても重要になってくるでしょう」(若田氏) 宇宙ビジネス成功のキーワードは「地球との相互連携」 今回のカンファレンスでは、端緒についたばかりである宇宙領域のビジネスに参入した民間企業の取り組みや、ビジネス化のヒントとなる貴重な意見が紹介されている。その中で、5回もの宇宙滞在を経験している若田氏の“エンドユーザー”としての声は、他に代えがたい重みがある。 「今回の滞在では、これまで宇宙産業に携わってこなかった、非宇宙分野の企業の優れた技術、製品技術で私たち宇宙飛行士の生活のQOLが著しく向上していると感じています。ISSの運用は、日本の国として2030年まで延長することが決定しましたが、そうなると宇宙ステーションでの生活に必要な日用品はもっと多くの種類が必要になるし、民間宇宙旅行が拡大していく中でも、日用品のニーズは更に高くなってくるでしょう。より多くの企業の皆様に、宇宙市場への参入を期待しています」(若田氏) その際のキーワードとして若田氏は、「宇宙と地球の相互連携」を挙げる。「宇宙で活用する技術を開発する際には、すでに地上にある技術を使って宇宙での活動をより豊かにしていくための『スピンイン』と、実際に宇宙で使うために獲得した技術を地上での様々な産業に適用する『スピンアウト』の双方向の技術展開がうまく機能することによって、産業的にも成り立つ循環になっていきます。多くの企業に宇宙を知ってもらい、技術開発にチャレンジしていただく事によって、それらが地上での製品開発にも繋がっていくでしょう。我々宇宙飛行士もそういった企業の皆様を応援できるように、様々なフィードバックを提供していきたいと思っています」(若田氏) 実際に現在「きぼう」では、民間利用に向けた様々な実験が行われており、若田氏のミッションにも複数の「きぼう」の商業利用に関するものが含まれているという。 地球低軌道の利用は民間主体の体制に移行する 最後に同氏は、宇宙ビジネスへの参入を検討する日本の企業やカンファレンスの視聴者に対し、“現地”からメッセージを送った。 「2030年以降のポストISSの時代を見据えると、近い将来に地球低軌道の利用は、民間主体の体制へと移行していくでしょう。ISSや『きぼう』の民間利用は、地球低軌道の活動を経済活動の場にしていくための推進剤、起爆剤になると思います。多くの企業が参加することによって適切な競争が生まれ、宇宙で製品を利用する際のコスト低減に繋がりますし、宇宙に挑戦することによって、そこで得られた技術開発が地上の産業の成長にも繋がっていきます。そしてそれが国際宇宙探査をより効率的に進めていくエンジンとなり、日本の企業が持っている技術が様々なところで利用されることで、日本がより有人宇宙活動の推進に貢献できるようにもなるのです。個人的にも、そういった双方向のベネフィットがある形で、民間技術の活用が進んでいくことを期待しています」(若田氏) 宇宙ビジネスに取り組む企業にメッセージを送る若田氏 (この記事はUchuBizからの転載です) #Japanesenews #Japanese_news

Read More »2022年フードテックのトレンド振り返り–冷凍食品文化が飛躍 – CNET Japan read full article at worldnews365.me

2020年初頭に発生した新型コロナウイルス禍から3年が経過しようとしているが、その中でわれわれの食生活や生活スタイルそのものが大きく変化してきた。2022年はフードテックの面においてどのようなトレンドが生まれたのか、振り返っていこう。 「持ち帰り」などのニーズから冷凍食品文化が飛躍 新型コロナウイルス感染症拡大によって消費者の食生活スタイルが大幅に変化したことで、2020年から急速に注目を集めたのが「冷凍食品」だろう。 自動販売機大手のサンデン・リテールシステムが2021年1月に発売した冷凍自動販売機「ど冷えもん」シリーズが全国各地に設置されて話題を呼び、大手外食チェーンから個人店まで幅広く導入されることになった。ど冷えもんシリーズの設置箇所を検索できる同社提供のスマホアプリ「ど冷えもんGO」(App Store/Google Play)で確認したところ、2022年12月23日時点で全国に2362台設置されているのだから驚きだ。 2021年8月には冷凍・冷蔵の切り替えが可能な「ど冷えもんNEO」、12月にはスリムタイプの「ど冷えもんSLIM」、2022年10月にはワイドサイズの「ど冷えもんWIDE」を発売。2023年1月にはマルチエレベーター(可動式収納棚)の採用によって大型商品や袋物商品にも対応する「ど冷えもんMULTI」と、一気呵成にラインアップを拡充している。 屋外型冷蔵自動販売機「ど冷えもんMULTI」 飲食店の店頭などにおける冷凍食品販売をサポートするのが、大風量の冷気や液体で食品を急速凍結させる急速冷凍機だ。2013年の創業時から急速冷凍機の専門商社として展開するデイブレイクは、2021年10月に初の自社製急速冷凍機「アートロックフリーザー」を発売。2022年6月時点で累計受注台数200台を突破し、2022年9月には機能を向上した新型モデルの受注を開始した。同社は急速冷凍機を販売するだけでなく、これまでに蓄積した知見を基に食材選定から前処理方法、凍結方法、保管方法、解凍方法まで一貫したサポートを行う「トータルフリージングシステム」を提供するのが特徴だ。 デイブレイクの急速冷凍機「アートロックフリーザー」 真空パックした食品を約マイナス30度のアルコールで急速凍結させる液体急速冷凍機「凍民」を製造販売するテクニカンは2022年11月に、家庭向けに急速冷凍機の技術を活用した冷凍庫「凍眠マジック MG-01」を発売した。液体をパックに入れた「液パック」で食品を包み込むことで急速冷凍するというもの。パナソニックの冷蔵庫が搭載する「はやうま冷凍」機能(2020年モデルから搭載)なども急速冷凍機能の一つだが、液体の熱伝導性の高さを生かした冷却機能というのはこれまでにないユニークなものだ。 コロナ禍で進化が進む冷凍食文化において注目したいのが、2022年4月に国内展開がスタートしたYo-kai Categorical Japanの自動調理自販機だ。冷凍されたラーメンやうどんなどを独自のスチーム技術によって解凍・調理するというもの。持ち帰って調理する冷凍食品とは違ってその場で食べられることが消費者としては魅力となっており、外食産業の人手不足に対応する無人化ソリューションとしても注目されている。 2022年9月には一風堂を展開する力の源ホールディングスと、テーブルマークを傘下に持つ日本たばこ産業と業務提携および資本提携を結んだ。2022年12月時点で国内の設置箇所はJR東日本の上野駅や首都高パーキングエリアなどの8箇所(合計9台)と少ないが、これら大企業との資本提携によって今後かなり展開が進んでいくことが期待される。 Yo-kai Categorical Japanの自動調理自販機 古来から日本で親しまれている「発酵」を再注目する動き ここ数年で注目度が高まっており、日本でもさまざまなアプローチによって新たな取り組みが進んでいるのが「発酵」だろう。発酵とは微生物の働きによって食品が変化することで、お酒などを生み出すアルコール発酵や、漬け物やヨーグルトなどを生み出す乳酸発酵、味噌や醤油などを生み出すアミノ酸発酵などがある。 一つの取り組みが、日本酒の製造技術を用いて生み出した「クラフトサケ」だ。お米を原料にしながらも、日本酒(清酒)とは異なるプロセスを取り入れたり、フルーツやハーブなどの副原料を入れたりして新しい味わいを生み出すお酒のこと。2022年6月にはクラフトサケ醸造所による同業者組合「クラフトサケブリュワリー協会」も設立された。 日本酒の製造技術を用いて生み出した「クラフトサケ」 その中の一社である稲とアガベ、は日本酒製造には欠かせない「米みがき」をほとんどしない酒造りを行っている。米の中のタンパク質が雑味を生み出すことから、肥料を抑えてタンパク質生成を抑制する米作りを行っているという。同社ではさらに、日本酒製造工程で出る酒粕を使い、動物性食材を一切使わずにマヨネーズのような味わいを生み出す「発酵マヨ」の開発も進めているという。醸造元がお金を払って廃棄している酒粕をアップサイクルすることによって生まれる新たな食材にも注目したいところだ。 クラフトサケと同じ日本酒技術がベースでありながら、全く違うアプローチによって生み出されたのが、ナオライが2019年に生み出した「浄酎」だ。酒造米ではなく食米を用いて酒蔵が日本酒造りを行い、できたお酒を独自の低温蒸留技術を用いて蒸留したというもの。さらにオーク樽などに入れて長期熟成を行うことで、ウイスキーや高級ホワイトリカーのような味わいを生み出すというのが大きな特徴だ。さらに浄酎製造工程の中で副産物として生成されたアミノ酸エキスは、化粧品や発酵食品、酵素ドリンクなどに活用できるという。 どちらも縮小していく日本酒業界を再生するだけでなく、副産物を付加価値の高い食品にアップサイクルする取り組みにもなっているため、今後の発展が期待される。 AlgaleXの取り組みもとてもユニークだ。同社は藻類を用いて泡盛かすを発酵させ、DHAの豊富なプラントベースプロテイン「Umamo」を作り出している。魚の養殖に必要不可欠なDHAを小魚で与えるのではなく、プラントベースプロテインを用いることでサステナブルなエコシステムに作り替えようとしているのだ。DHAはサバの10倍近く、旨味成分は昆布の2倍近く含まれているとのことで、ヴィーガン向けサプリメントの開発も進めているとのことだ。 青のりの陸上養殖をはじめとして海藻の陸上・海面養殖を手がけるシーベジタブルは、2022年12月に青のりを発酵させた「青のり醤油」を発表した。これは大豆を使わずに生青のりと米こうじ、塩、水を使って発酵させたものだ。同社は海藻と発酵を組み合わせた「Re-seaweed」ブランドを立ち上げており、今後は青のり味噌や青のり柚子胡椒なども商品化していくとのことだ。青のり醤油は副産物からの高付加価値化ではないが、これまであまり注目されていなかった海藻を発酵させて調味料を生み出すというアプローチは興味深い。 「菌発酵」とは違うアプローチの「マイコプロテイン」も登場 世界的な人口爆発により、食の課題として大きく掲げられているのが「タンパク質クライシス」だ。特に畜産は環境負荷が高いこともあって代替肉の開発が世界中で進められている。米GFIの調べによると、代替タンパクへの投資が2020年には約31億(約4129億円)ドル、2021年には約50億ドル(約6671億)と一気に増大しているという。 その中でも特に伸びを見せているのが「培養肉」と「菌発酵」だ。培養肉は肉の細胞を培養して増やすというもので、菌発酵は微生物を利用した発酵によってタンパク質を生成するというもの。前出のGFIの調べによると、培養肉は2020年の約4.1億ドル(約530億円)から2021年には約13.8億ドル(約1847億円) 、菌発酵は2020年の5.9億ドル(約783億円)から2021年には16.9億(約2244億円)ドルへと大きな伸びを見せている。 醤油や味噌などの発酵に用いられる麹菌に着目し、麹菌によって食品を発酵させるのではなく、麹菌そのものを代替肉として食用にしようという試みを進めているのが筑波大学生命環境系准教授の萩原大祐氏が代表を務める麹ラボだ。 液体培地に麹菌の種を植えて培養することで、麹菌100%の「マイコプロテイン」ができる。グルタミン酸などのアミノ酸を生成するためおいしくなること、日本古来からの伝統的な発酵微生物のため安全性が高いこと、生産過程にかかる環境負荷が低いことなどがメリットだという。 世界的に投資が進む菌発酵タンパクだが、それを日本の国菌である麹菌を発酵に用いるのではなく、そのものを培養して食用にするというアプローチがユニークだ。麹菌は雑食でさまざまな培地を使えるだけでなく、培地によって風味や食感などが変わるとのこと。これから食品メーカーなどとコラボレーションすることで製品化していくことになると思うが、日本発の代替タンパクの発展に期待したい。 #Japanesenews #Japanese_news

Read More »麻倉怜士のデジタル時評–実際に聴いて見て選んだ2022年の愛用品ベスト10 – CNET Japan read full article at worldnews365.me

2022年もさまざまなオーディオ&ビジュアル製品を試し、多くのコンテンツを視聴した。その中でも「これは」と感じたハード、ソフト10選を紹介する。大きな進化を遂げた最新テレビから、特定の人にのみ「刺さる」専用DACなど、実際に愛用しているモデルも含め、その使い勝手やクオリティ、選んだポイントを解説する。 10位:今なおファンを増やし続ける「ビートルズ」が最新技術で蘇える ザ・ビートルズ「リボルバー」スペシャル・エディション 5CDスーパー・デラックス(UICY-80210 / 税込2万1450円)他ユニバーサルミュージックより発売中 (c)Apple Corps Ltd. 「UNIVERSAL MUSIC「ザ・ビートルズ Revolver スペシャル・エディション」(CD) 「サージェント・ペパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンド」(2017年)、「ザ・ビートルズ(The White Album)」(2018年)、「アビイ・ロード」(2019年)、「レット・イット・ビー」(2021年)に続く、ビートルズのリミックス&リマスター&拡張版。オリジナルの4トラックのマスターテープを使用し、新たにステレオミックスし直している。ポイントは、音源分離技術によって、ヴォーカル、ギター、ベース、ドラムスと、個々の音源を抽出し、あるべき位置に再配置している点。オリジナルでは左に寄っていたり、右側が薄かったりと音場がアンバランスだったが、それを修正している。 1曲目の「Taxman」を2009年リマスター版(48KHz/24bit)と聴き比べてみよう。2009年版はギター、ドラムスは左、パーカッションは右、ヴォーカルとコーラスはセンター、ソロギターは右という配置だったが、今回は、低音のベースが大きくなり、明瞭かつ輪郭がしっかりとした。ヴォーカルは鮮明にシャープになり、ヌケがクリアに。全体的にベールをはがしたような鮮鋭感が出て、音がパワフルになった。 今回採用された音源分離技術がもたらすのは、Revolver以外のアルバムにおけるスペシャルエディション化だ。ビートルズは解散から約50年を経てもファンが増え続けており、最近では若年層にも人気がある。新機軸の技術によって、新たな音源が発売されれば、ファンが欲しいと思うのは当然だろう。 今なお新たなファンを獲得するビートルズだが、その旋律の特徴、特有のコード進行、転調技法を研究し、ビートルズ音楽の本質を多角的に掘り下げる講義を2023年1~3月に全7回に渡り行う。「ビートルズ全曲、ほぼ完全分析〈冬編〉」を早稲田大学エクステンションセンターで実施するので、そちらに行かれるとより理解が進む。 9位:クリアかつ一点の曇りない透明な描写を実現する新世代のミュージックモニター スピーカー「KX-3SX」(クリプトン) 最近聴いたスピーカーの中で、飛び抜けて濃い感動を与えてくれたのがクリプトンの「KX-3SX」だ。世の中には、物理的な音は良いのに、音楽性が薄いスピーカーというのが存在する。クリプトンのスピーカーはまさにその真逆。周波数レンジ、ダイナミックレンジの広さ、時間軸再生の正確さなど、非常に優れたオーディオ性能を持ちながら、音楽の匂いが濃厚だ。 私自身、「ミュージックモニター」という称号を贈ったことがあるほど、クリプトンのスピーカーは嗜好に合う。モニタースピーカーとして活用できる高い音性能を持ちながら、いわゆるモニター的な過度な伶俐さはなく、切れ味と質感が両立。音源の持つメッセージ性を明確に引きだすボキャブラリーも豊富だ。 KX-3SXは、35mmリング型トゥイーター、170mmコーン型ウーファーの2ウェイ2スピーカー密閉型という基本構造で、これは旧製品「KX-3SPIRIT」と同一。内部配線とエンクロージャーを変更しただけのマイナーチェンジだが、意外なほどの大胆なグレードアップがなされ、驚かされる。 音楽を聴くと、音の粒子が破格的に細やかになり、音調が圧倒的に緻密。ユニットに秘められていた潜在的な音質力が、仕様変更により、鮮やかに引き出されたように感じる。この実力は映像作品でも遺憾なく発揮されており、2022年のウィーン・フィルハーモニー管弦楽団の「ニューイヤー・コンサート2022」のBDでは、映像の高解像度、高彩度と巧みにバランスの取れた、クリアですべらかで濃密な音色を再現している。 KX-3SXは、徹底してクリアかつ一点の曇りもない透明な描写をしつつ、感情表出が大変濃密な新世代のミュージックモニターと言えるだろう。 8位:22.2chコンテンツを「エコー」で堪能できる8K番組 NHK「22.2chで楽しむ日本エコー遺産紀行ゴスペラーズの響歌」(BS8K) NHKのBS8Kで放送された「22.2chで楽しむ日本エコー遺産紀行ゴスペラーズの響歌」は素晴らしい出来栄えのコンテンツだ。内容は、洞窟や建物内など、「独特な響き」のする場所でゴスペラーズが歌うというもの。 このコンテンツでは、8K映像の音響方式に採用されている22.2chをそのまま聴けること。実は、22.2chフルで聴けるコンテンツはあまり数がない。22.2chで聴くエコーは180度にひろがり、リアルな響きを存分に感じられる。 特に面白いと感じたのは琵琶湖と京都をつなぐ運河の琵琶湖疏水にボードを浮かべ、ゴスペラーズがトンネルの中で歌った回。琵琶湖疏水のトンネルは2436メートルととても長い。手打ちをすると、長い残響を伴い、響きがゆっくりと減衰していくことが、聴き取れる。ゴスペラーズは、「サウンド・オブ・ミュージック」や「マイ・フェバリット・シングス」など、間のある曲を歌い、響きの減衰を体感する。 実際に聴いてみると、たくさんの響きを感じられるが、でも言葉は明瞭に聞こえてくる。室内音響などの研究を手掛ける日本大学教授の羽入敏樹氏によると、なんと残響時間は24秒におよび、コンサートホールに比べ10倍近く長いとのこと。音響的に分析すると、大きな響きは進行方向の前後に、つまりトンネルの外に向けて進み、その時点で一気に減衰する。同時に水面とトンネルの壁との間で音が反射し、小さな響きはその場に残り続ける。そのため、言葉や歌は明瞭に聴き取れるという。 こうした科学的分析も大変面白く、かつ22.2chの恩恵を存分に受けられる貴重なコンテンツだ。 7位:映画制作現場の声から生まれた、本物のバーチャルサラウンド 写真提供:Stereo Sound ONLINE ソニー「360 Digital Mixing Setting」(バーチャルオーディオ) 360度の空間再現を謳うヘッドホンは、いくつか登場しているが、その多くは近似式程度で、完全に再現できるとは言い難い状況だ。しかし、ソニーから登場した「360 Digital Mixing Setting」(360VME)は、それらとは一線を画す完成度で、目の前のスピーカーから音が出ているような、ものすごいリアリティが味わえる。完全に前方定位するのである。そんなヘッドホンシステムは史上初だ。 開発のきっかけは、コロナ禍でソニー・ピクチャーズ エンタテインメント(SPE)のスタジオが封鎖になり、ダビングステージでのミックス作業が不可能になったこと。ヘッドホンでダビングステージを再現できないかというSPEからの要請を受け、ソニーグループR&Dセンターが作り上げた。 開発自体は2019年からスタートしており、現在のヘッドホンが4世代目。ヘッドホンには大きく分けて密閉型とオープン型があるが、密閉型ではイヤーカップの中で反射が起きるため、音が抜け、反射が少なくなるオープン型を採用した。3世代目では、低域が足りなかったため、ドライバーを改善し、さらなる低域再現力も増したという。 使用するには、個人の耳を測定し、カスタマイズが必要になるため、現在はプロフェッショナル用途に限られている。すでに、一部のソニー・ピクチャーズ作品のエンドロールには「Digital Mixing …

Read More »国内最大のスタートアップシェアオフィスを成功に導いた「お願い力」–CIC Japan・平田美奈子氏【後編】 – CNET Japan read full article at worldnews365.me

企業の新規事業開発を幅広く支援するフィラメントCEOの角勝が、事業開発に通じた、各界の著名人と対談していく連載「事業開発の達人たち」。前回に続き、CIC Japan 合同会社 ゼネラル・マネージャー(オペレーション)/一般社団法人ベンチャー・カフェ東京理事の平田美奈子さんとの対談の様子をお届けします。 CIC Japan 合同会社 ゼネラル・マネージャー(オペレーション)/一般社団法人ベンチャー・カフェ東京 理事の平田美奈子さん(右) 後編は、平田さんたちがベンチャー・カフェ東京を立ち上げてからCIC Tokyoを発足した際の裏話と、現在入居者を増やすためにどう施設を運営しているか、そして平田さん独自のスキルやご自身が実践されているテクニックについて伺います。 海外と違うイベント参加者の空気感 角氏:ベンチャー・カフェ東京の運営はうまくいっている様子ですが、苦労話は? 平田氏:たくさんあります。一例を挙げますと、各国のベンチャー・カフェで参加者の掛け声の音源を取る機会があったのですが、海外では中性音的な感じで「イエーイ」というポップなノリだったのに対し、東京だけ低音の「オー」(笑)。実際に参加者も男性のスーツアンドタイの人が多くて女性の参加者は少ないし、若くもないと。今はブランディング中ですが、元々虎ノ門は官公庁も近いし大企業の方々が多く、木曜の夜にここにいる人たちはそういった層で、あまり女性や若い世代が足を運ぶ場所ではなかったんです。 角氏:その状況でどう対処されたのですか? 平田氏:オーガナイザーを若い人たちにしたり、女性をターゲットにしたい時には、コンテンツを変えるようにしたりしました。あと、日本人はネットワークを作ることが下手なんです。名刺交換から始まるので、「What do you do?」の話ではないですけど、そういう雰囲気で話せないんです。大企業の方は「これからはオープンイノベーションだ」と意気込んで来られるのですが、異業種交流会の延長のような感覚で、我々が「Are you prepared?」と話しかけて一生懸命先導しようとしても、なかなかうまくいきません。 角氏:空気が合わないと。 平田氏:なので、日本だけネットワーキングの練習をやっています。2人組で寸劇みたいに、「こんな風に会話を始めればいいんですよ」と。イベントの開始時は毎回先導しています。 角氏:ただ、ベンチャー・カフェではそれだけ結果も出されたということですよね。 平田氏:大成功です(笑) コロナの真っ只中にCIC Tokyoを開設 角氏:そこで「CIC Tokyoもいけるぞ」となったわけですね。 平田氏:ベンチャー・カフェと並行して森ビルさんと賃貸契約交渉も進め、デザインや工事を進めるフェーズに入りました。それで色々な段取りをする事務的な仕事に忙殺される中、コロナに突入してしまいまして。本当は当初オリンピックが開催される予定だった時期に開設する予定だったのですが工事も遅れ、2020年10月にCIC Tokyoを開設する運びとなりました。 角氏:そんな状況ではメンバーを集めるのも大変だったのでは? 平田氏:スタッフの採用もバーチャルで行いました。CICの知名度が全くない、施設ができていない、見せられるものも何もないという中で。 角氏:うまくいく要素が見当たらないですね(笑)。でも最初に仲間集めをした時もそうでしたが、何か殺し文句は用意していたのですか? 平田氏:「手伝ってください」だけです。この方にはぜひ、同じチームで仲間になって欲しいという人には、事あるごとに「今だよ、今だよ」と声を掛けていて、そうやってキーになる人間を集めました。 CIC Tokyo ベンチャー・カフェの実績を評価されセールス担当に 角氏:CIC Tokyoがオープンしてからはどのようなことがありましたか? 平田氏:実は私の肩書は当初ベンチャー・カフェのプロジェクトマネージャーで、契約もCICがオープンするまでだったんですね。私自身施設運営の経験もないし、開設後はここで貢献できることはないと思っていました。そんな折にティムから「セールスをやって」と言われたのですが、セールス経験がないので逡巡していたんです。それで会長の梅澤に相談したら、「いやいや、今まで色々売ってきている。ベンチャー・カフェもそうだし、CICで仲間を集いたいという入居者を集めるのもコミュニティに参画する人を呼び込むということだから大丈夫」と、背中を押してくれたのです。私としても、せっかく乗りかけた船だし開設してからどう回っていくのか見届けたいという思いもあったので、引き受けることにしました。 角氏:梅澤さんの仰る通りですよ。それで実際にはどうやってオフィスを売っていったのですか? 平田氏:最初は全部イメージ図で、バーチャルで売るという状態でした。 角氏:何と!そんな状態で売れたのですか? 平田氏:今、こんなにたくさんの人がいらっしゃいます! 角氏:さっきまでの自信無さ気な姿とは全然違うじゃないですか(笑)。何で売れたと思います? 平田氏:コミュニティの中での口コミやご紹介があって、それがCICらしい広がり方でもあるし、実際に強いリードになっていますね。後は私自身もこれまでに一生懸命、スタッフはじめ入居を検討される方に対してCICの存在意義を伝えてきました。起業家支援、エコシステム、ネットワーキングの機能を備えていて、長屋のようなで繋がりでいろんな人が夢を手助けしてくれる、力を分け与えてくれるような場所にするということを、何度も何度も伝えたし、開業してからも100回近いイベントに出てアピールもしました。 角氏:この時期にイベントを開くのは大変では? 平田氏:本当に何もかも逆行していましたよね、オフィスに来るなという時にオフィスを売り始め、イベント集客もしたので。でもその結果、オンラインとオフラインのハイブリッドモデルのイベント運営ができている国内トップクラスのイベント施設になれたと思います。 シェアオフィスの集客に生きたベンチャー・カフェの価値 …

Read More »メタバースに存在するセクハラや嫌がらせ–快適に過ごすために考えたいこと – CNET Japan read full article at worldnews365.me

Metaが仮想現実(VR) プラットフォームへの事業を拡大するにつれて、メタバースへ注目が集まってきている。その一方で、メタバースでユーザーがいわゆるセクハラや嫌がらせを受けているという不穏な報告も出ているようだ。 「メタバースに入ってからたった60秒で……」。とある女性が2021年12月の投稿で次のように書いている。 「私は性的な嫌がらせを受けました。相手は男性の声の3、4人の男性アバターで。事実上、私のアバターは集団で性的な嫌がらせをされました」 そして男性アバターのユーザーは、彼女が性的な嫌がらせを受けている様子の写真を撮り、「嫌がるふりをするな」などのコメントを彼女に送ったと詳しく述べられている。この女性は、心理療法士でありメタバースの研究者でもある。また、別の女性もメタバース上で痴漢行為を受けたという報告をしており、こういった嫌がらせを受けた経験のあるユーザーは少なくないということが調査によっても報告されている。 このようなセンシティブな問題には注目は集まりやすい。メタバースが普及すれば、それに伴って考える必要がある問題も見えてくる。これまで筆者の齊藤大将も、メタバースをより楽しむ方法やメタバースに必要なデザインなどについて考えたり、VR上に学校コミュニティを創設したりしてきた。 そこで今回は、メタバースで憂慮すべき嫌がらせ行為について紹介する。 メタバースにおける嫌がらせは、現実のそれと違わない 前述した女性の例のみならず、ユーザーの行動を研究している研究者など、 メタバースで別のユーザーから嫌がらせを受けたという事例は少なくない。2021年の Pew Analysis Middle の調査では、アメリカ人の 41% がオンラインで何らかの嫌がらせを経験したことがあるという。さらに、セクハラやストーキングなど、より深刻なオンラインでの嫌がらせに直面する人が増加している。 同じ調査によると、オンラインでセクシャルハラスメントを受けたと報告した女性の割合は、4 年間で 8% から 16% に増加している。 メタバース空間にVRゴーグル(HMD)を装着して没入する場合、バーチャルとフィジカルの境界がぼやけ、多感覚の体験が生まれる。この場合、メタバースでの嫌がらせの経験を、物理的な経験のように感じてしまう傾向が強い。 たとえば、SNSなどのオンラインで言葉による嫌がらせを受けた多くの女性は、オンライン上での自分の経験を「現実のもの」と話し、これらの経験は心理的に良くない影響を与えている。 こういった事実をもとに、メタバースでの嫌がらせが現実の経験にどのように似ているか、オンラインとオフラインというある種デジタル二元論的思考について考えていく必要もありそうだ。 同じオンラインにせよ、VRのような没入型の触覚要素を含まないSNSのような他の形態のオンラインでの嫌がらせと、メタバースでの嫌がらせには異なる点がいくつかある。もっとも、メタバースでの嫌がらせはこれまでのオンラインでの嫌がらせの要素を一部持ちつつも、より現実的な悪い体験としてユーザーにとっては記憶される。メタバースでは身バレもしなければ、アカウントの作り直しや複数アカウントの所持も可能な環境のため、責任感がどうしても低くなってしまいがちだ。これは、SNS上での感情的および言葉による嫌がらせや誹謗中傷ともまた異なり、これまでの身体的嫌がらせに関する歴史とインターネットでの嫌がらせの複合的なものに近いのかもしれない。 こうしたケースは、明らかに憂慮すべきものだ。しかし、より複雑なのは、それがどうほかの人々に受け止められたか、という点かもしれない。最初に紹介した被害者の女性が自分の経験についてSNSに書き込んだ際には、非難の嵐にあったという。そこには「女性アバターを選ぶな」「おかしなことを言うな。仮想空間は現実ではない」といった反論が並んでいたそうだ。メタバースでの嫌がらせがSNS上で注目されると、往々にして、ジョークのように流されることもある。あくまで仮想空間で起きたことであり、仮に何か影響があったとしても大したものではない、という見方が一般的なようだ。 一方で、自分自身が黒人男性になり、実際に行われた黒人差別行為を体験できるVR作品も過去にいくつか制作されている。メタバースの嫌がらせ行為と照らし合わせて考えてみると、アバターの見た目は女性だが中身は男性だった場合、女性がうけるセクハラ行為を男性は自分ごとととして体験できるのだろうか。 現実もSNSもメタバースも人の情動は変わらない SNSによる誹謗中傷によって精神的被害を受ける人はたくさんいる。なかにはそれが原因で鬱や自殺にまで追い込まれてしまうケースもある。 前述したようにSNSでの嫌がらせも、本人は軽い気持ちで発していたとしても、受け取った側には直接言われたかのような体験となり、心に大きな傷が残ってしまう。メタバースで嫌がらせを受けた女性についても、もしかしたら相手はちょっとしたちょっかいやじゃれ合いと思って行動していたかもしれない。つまり、セクハラする側は問題行動してるという自覚がないという可能性がある。しかし、性的嫌がらせを受けた女性にはひとつの大きなトラウマとなってしまったと推察する。その結果として、うつ病、不安、さらにはパニック障害やPTSDを発症する人もいる(参考)。 メタバースでは特に見た目や音声を変えることが可能であるため、なにをしても許されると勘違いしている人もいるのかもしれない。それがメタバース特有の文化でもあり、可能性のひとつと言える。しかし、そこにいるのは「人」である。そして、メタバースはVR SNSとも言われるように、メタバースはSNSよりも物理的な空間だ。物理的空間は、意味を与えられて場所になる。物理的世界において、対人関係ができることで、その場所は社会化する。「場所」には、物理的特性と情動的特性が不可欠である。どちらかがかけてしまっていては、それは場所にはならない。 メタバースをより温かみのある「場所」、そしてそこに「社会」や「文化」が形成されていくのであれば、より良い対人関係を作るための配慮や倫理観も求められるだろう。メタバースでは嫌なら相手をブロックしたりアバターや音声を非表示(ミュート)するようなことも可能である。技術的には嫌な相手をシャットアウトすることもできる。しかし、SNSと同様に「〇〇にブロックされた!」などブロックやミュートがバレることで与える不快感やいざこざもある。嫌な相手をブロックして気にせず過ごせる人もいれば、ずるずると抱え込んでしまう人もいる。そもそもメタバースで他のユーザーのブロックやミュートができることも知らない人の方も多い。 Metaは、同社が運営するメタバース「Horizon Worlds」と「Horizon Venues」向けに、アバターの周囲にパーソナルな距離を設定できる「Private Boundary」機能を搭載している。他人のアバターの手が、誰かのパーソナルスペースに侵入するとその手が消える「ハンドハラスメント対策」を応用したものであり、メタバース上でのセクシャルハラスメントを防止するための機能だ。こうした技術的な解決も一つポイントになってくるだろう。しかし、嫌がらせをしてくる他者をブロックできたとしても、そうした行為によって受ける傷を事前に回避できるわけではない。 2021年後半、MetaがHorizon Worlds をリリースしたとき、ユーザーからはすぐに性的嫌がらせの報告が上がった。 メタバースは非現実だが体験は現実 メタバースというものは、多くの人々にとってはゲーム空間というイメージだろう。その視点からすると、メタバースでの嫌がらせは現実に起こったものではないから真剣に考える必要がないと感じる人もいるのかもしれない。 しかし、メタバースに関するデザインの記事でも以前筆者は述べたが、メタバースで体験することは限りなく現実に近い。メタバースを非現実と捉えるよりは、現実の中にこれまで非現実的だったものが取り込まれている方が正しいかもしれない。「バーチャル空間だから物理的な干渉ない」という甘い認識だと、行為によっては相手に対して嫌悪感や不快感を与えてしまうことも少なくない。実際に、筆者の周りでもメタバースでの他者とのコミュニケーションの難しさに、メタバースから離れてしまった人もいた。 現象が起こっている世界はバーチャル空間で非現実的だが、体験したこと、認知したものは現実のものとしてユーザーに記憶される。メタバース上で他人のアバターと接触する際、物理的な感触は無いにしても、音声や視覚により他者との距離感はリアルに感じる。 たとえば、メタバースでも知らない人と密着するような近い距離感でのコミュニケーションは、筆者を含め多くの人にとっては違和感がある。ゲームで他のユーザーと重なり合ってるだけでも違和感が生じることにも似ているかもしれない。 特に日本人ユーザー間では、初対面でも相手のアバターが小さくて可愛いときは、頭を撫で撫でするコミュニケーションをよく見るが、現実で考えてみるとな不思議な光景である。現実でも握手やキスを挨拶としてる文化もあることを考えると、この「メタバースで相手の頭を撫でる行為」は、メタバース上における日本の新しい挨拶の形なのかもしれない。あるいは、動物をあやすような行為に近いのか(といっても、中身はおじさんであることが多い)。文化的にも興味深い行動である。筆者はメタバースで他人に頭を撫でられたときは、いつもどうしていいかわからなくなる。 しかし、あくまで現実で経験してきたことや現実での風習が、多くの人にとってメタバースでの行動や認知のベースになるため、メタバースに参加していく人が増えていくのにつれて、メタバースやゲーム特有のノリのようなものに対して、受け入れられる人とそうでない人が分かれそうである。 本物らしさが魅力の一つがゆえに 今回取り上げたような嫌がらせ行為はどのSNSでも起こりうる事で、リアルではない空間の方が、自由度が高く開放的になってしまい、ほかの人から見て不快を感じる行動をとってしまうユーザーがいることは否定できない。何にせよ、不快を感じたら利用するのをやめるということも選択の一つとして頭に入れておこう。しかし、やめたからといって記憶がリセットされるわけでもないことも忘れてはいけない。 …

Read More »2022年の半導体市場で起きていたこと–「誰が数年後のパイを大きく切り取るか」 – CNET Japan read full article at worldnews365.me

2022年の半導体市場を振り返ると、3つのキーワードが浮かび上がってくる。1つ目は「地政学的な再編」、2つ目が「市場のスローダウン」、そして最後に「将来への投資」が来る。 地政学的な再編とは、台湾、韓国、中国という東アジアに最先端のプロセスノードを製造する工場が集中していることに欧米の政府が気付き、それを欧米に戻す動きを加速したことだ。市場のスローダウンは、各社の第2四半期(4月〜6月期)〜第3四半期(7月〜9月期)にPCやスマートフォン向けのSoC、そしてその周辺部分などの製品を中心に、出荷数が前年同期に比べてマイナスになっていること。 需要が弱くなっているのにもかかわらず、半導体メーカーは2024年に向けて工場建設を加速するなど強気の投資を行なっていることが「将来への投資」となる。その背景には現状は短期的に厳しい経済状況にあっても、今後半導体の需要はより増えていくことはあれ、減ることは考えられないと半導体メーカー各社は考えているからだ。 つまり、現状起きていることは、その予想される数年後のより大きな需要というパイを、できるだけ自分のために大きく切り取っておきたい、そういう投資合戦ということだ。 Intel CEO「半導体産業は戦略転換点にある」–その理由とは 5月にIntelがテキサス州ダラス市の巨大空港「ダラス・フォートワース空港」近くで開催したプライベートカンファレンス「Intel Imaginative and prescient」で、Interl CEOのパット・ゲルシンガー氏は「今半導体産業は戦略転換点に来ている」と述べ、半導体産業全体として戦略を転換し、新しい時代に入っていくべきだと述べた。 戦略転換点(Strategic Inflection Level)は、同社創業者の一人であるアンディ・グローブ氏の著書のタイトルともなっている言葉で、市場の環境が変わっていることをいち早くつかみ、それに合わせて国家や企業の戦略も変えていくべきだという意味になる。ゲルシンガー氏が戦略転換点という言葉を使って半導体産業が変わるべきだと訴えた背景には、欧米の政府が半導体産業の国家戦略的な重み付けを変えて、半導体が「戦略的製品」と位置づけ直したことがある。 Interl CEOのパット・ゲルシンガー氏 欧米の各国政府がそうした国家戦略を変更した背景には、コロナ禍と同時に発生した半導体逼迫という事態がある。半導体が足りなくなれば、欧米政府にとって(そして日本政府にとっても)重要な産業である自動車産業が操業停止になるという事態を目の当たりにして、その半導体生産の大部分が台湾、韓国、そして中国という東アジアに集中しているという事実に気付かされたからだ(米国政府によれば75percentが東アジアに集中しており、米国は10%)。台湾が中国との、韓国が北朝鮮との火種を抱えていることは秘密でもなんでもないし、中国は今「デカップリング」と呼ばれる日米欧の経済から切り離しがされるかどうかという瀬戸際にある状況だ。 そうした地政学的な制約の中で、東アジアに大震災が発生したり、戦争が起きたりなどのことを考えれば、「何かがあったら自分たちの経済活動や安全保障にも甚大な被害が及びかねない」と欧米政府が考えるのも無理はないだろう。 このため欧米政府は、そうした半導体製造の施設を、自国に呼び戻す政策を実行している。米国では「CHIPS法」(Chips Act)と呼ばれる法案が国会を通過し、今後5年間で500億ドル(約7兆円)という国費を投じて米国に半導体製造工場を建設する取り組みが行なわれる。IntelやMicron Technologyなど米国の半導体メーカーが巨費を投じて建設する工場の補助金として使われることになる。 また、TSMCやSamsung Electronicsなどの台湾や韓国のファウンダリー(受託半導体製造メーカー)も米国に工場を建設することを加速しており、12月6日には米国アリゾナ州で行なわれた工場の開所式には、TSMCの創始者であるモーリス・チャン氏の他にも、AMDのリサ・スーCEO、Appleのティム・クックCEO、NVIDIAのジェンスン・フアンCEOなど多数のゲストが参加して盛大に行なわれている。 コロナ特需の揺り戻しが起き、需要のスローダウンも発生 だが、そうした半導体メーカーの華々しい発表の裏側では、「市場のスローダウン」という難題が発生している。Intelが発表した2022年第3四半期(7月〜9月期)の四半期決算では、売上が前年比20percentダウン、粗利益率(Gross Margin)が42.6percentと前年比13.4percentダウンという衝撃的な決算だった。特に粗利益が50percentを切ったことは、これまで60percent台があたり前だったIntelの決算としては異例な数値で、大きな驚きの声が上がることになった。 そうした決算はIntelだけでなく、データセンター市場でIntelの強力な競合と考えられているNVIDIAも同様で、やはり2022年度第3四半期決算では売上は対前年比17percentダウン、粗利益率は53.6percentと対前年比11.6percentとこちらも大きく下落している。 IntelやNVIDIAといった半導体産業を代表する企業がこうした決算になった背景には、いずれの企業も昨年同期はコロナ禍による強い需要という「追い風」が吹いていたためであり、いわゆるアフターコロナという状況に突入しつつある現状では、企業のIT投資も、巣ごもり需要も一巡したため、こうした決算になったと考えることができる。 だが、いずれの半導体メーカーも強気な姿勢であることは共通だ。Intelにせよ、NVIDIAにせよ、こうした市場のスローダウンはあくまで一時的な現象だと考えており、今後への積極的な研究開発への投資をやめようとはしていない。例えば、Intelは売上も素利益率も前年同期比から減っているのに、研究開発にかける費用はむしろ増やしており、今期の60億ドルの研究開発費は前年同期比10percentアップとなっている。 数年後の「大きなパイ」獲得が目的の工場建設 短期的に需要が弱くなることは織り込み済みで、「将来への投資」を行なうというのは半導体メーカーだけでなく、日本に多数ある半導体素材メーカーも同様だ。昭和電工と昭和電工マテリアルズ(旧日立化成)が合併して2023年1月に正式に発足するレゾナックが11月に東京で記者会見を開催した。 昭和電工 取締役 常務執行役員 最高戦略責任者 真岡朋光氏は「現状はコロナ禍による巣ごもり需要の揺り戻しや、積み上がった在庫の消費などが発生している。確かにそうした側面はあるが、半導体産業全体として長期的に見ればベースラインは底堅いと考えている」と述べ、短期的には需要の揺り戻しなどが起きている側面はあるが、長期的な半導体需要は底堅いと説明している。 2023年1月1日、統合新会社「レゾナック」が誕生する そうした方向性は半導体製造メーカーも同様だ。Intelはすでに2021年に発表し着工を行なっていたアリゾナ州の工場(Fab 52/62)に加えて、2022年には米国オハイオ州、そして欧州のドイツに追加の半導体工場を建設していくことを発表している。これらの工場は、Intelが自社製品だけのために建設するのではなく、Intelの競合他社を含む他社製品の受託生産にも利用される。 アリゾナ州に建設していた工場の落成を祝ったばかりのTSMCも、2026年から生産を開始する計画の、新しい工場棟建設をその落成式の中で明らかにしている。TSMCの発表によればその新しい工場棟では3nmのプロセスノードで生産を行い、米国の半導体メーカーの需要に応える見通しだという。今回落成した2024年から稼働する見通しの工場(4nmのプロセスノードで生産される)と合わせて400億ドルの投資をアリゾナ州に対して行なうとTSMCは明らかにしている。 このように、半導体産業全体としては足元の需要はやや弱含みになっているのに強気の投資を行なっている背景には、長期的には半導体の需要は強くなることはあれ、弱くなることはないと考えられているからだ。半導体は既に自動車、白物家電など、PCやスマートフォンといった伝統的なIT機器以外にも無数に使われており、今後はそれもさらに増えていくと考えられている。その意味で、今後10年で右肩あがりに需要は増えていくと半導体産業の誰もが信じており、そこに疑い持つ者は誰もいない状況だからだ。 そのように誰もがパイが大きくなることを信じて疑わない現状の中で、今半導体産業で起きていることは、誰が生き残るかという戦いではなく、誰が最も大きなパイを獲得するかという戦いなのだ。これが半導体産業で2022年に起きていたことだと言ってよい。それが形(数字)となって現われるのは、2020年代の後半ということになるだろう。 #Japanesenews #Japanese_news

Read More »日本に「長屋」のような起業家コミュニティを作った熱量の人–CIC Japan・平田美奈子氏【前編】 – CNET Japan read full article at worldnews365.me

企業の新規事業開発を幅広く支援するフィラメントCEOの角勝が、事業開発に通じた、各界の著名人と対談していく連載「事業開発の達人たち」。今回は、東京・虎ノ門で展開する日本最大のスタートアップ向けシェアオフィス「CIC Tokyo」にお邪魔して、同施設の立ち上げ・運営の主要人物であるCIC Japan 合同会社 ゼネラル・マネージャー(オペレーション)/一般社団法人ベンチャー・カフェ東京 理事の平田美奈子さんにお話を伺います。 CIC Japan 合同会社 ゼネラル・マネージャー(オペレーション)/一般社団法人ベンチャー・カフェ東京 理事の平田美奈子さん(右) CIC Tokyoは、世界最大級のイノベーションコミュニティであるケンブリッジ・イノベーション・センター(CIC)の日本拠点で、東京虎ノ門 虎ノ門ヒルズ ビジネスタワーの15階・16階で、オフィスやコワーキングスペース、イベントスペースを営んでいます。同所には、スタートアップとスタートアップの創出・成長に必要なステークホルダーである投資家、大企業、政府機関,自治体、大学、プロフェッショナルファームがオフィスを構え、イノベーションエコシステムを形成しています。 周りから“熱量の人”と評される平田さんは、どのようにしてゼロからCICに人々を巻き込んでいったのか、前編では姉妹団体であるベンチャー・カフェ東京を成功裏に立ち上げるまでのエピソードをお届けします。 “底堅い”ばかりで心が躍らない国内経済予測 角氏:平田さんは国内で新しい組織の立ち上げに尽力されるとともに、起業家やスタートアップを支援するという複数の側面をお持ちですよね。実は僕自身もフィラメントを起業して独立する前に、大阪市役所の職員として「大阪イノベーションハブ」を立ち上げた経験がありまして、平田さんと同様に立ち上げ前の準備から常駐して同所を盛り上げていくまでの経験をしているんです。平田さんのプロフィールを拝見して、当時を思い出しました。今日はご苦労話を含めて、いろいろお話をお聞かせください。 平田氏:何でも聞いてください。 角氏:では自己紹介からお願いできますか。 平田氏:私は大学を卒業してから8年間、シンクタンクで働いていました。そこで経済予測やイベントの企画、編集などの仕事をしていて、多くの経済界の要人ともお会いしました。CIC以前のキャリアは、そこが一番長いです。 角氏:シンクタンクでは相当激務だったんじゃないですか? 平田氏:毎年バレンタインや紅葉の頃に、働き甲斐がある時期が訪れます(笑)。その時期には、GDP予測の指標となる米国経済統計の発表を待ってレポートを作り始めるのですが、出るのが夜で、夜中にコンポーネントごとに分担して情報を集めていきました。他にも様々な統計があって、それらを基に予測値を作り、誰がどんな発言をしたなどの定性的な判断を加えて予測を出していくんです。その時は、企業からの出向者や役所の人も一緒にチームに入っていて、各々の看板は一旦横に置き、純粋に経済についての話をするチームで働けたのは、とても面白かったですね。ただ一方で、ずっと底堅く推移している当時の日本経済に閉塞感も感じていました。 角氏:昔はもっとダイナミズムがあった。 平田氏:20年後・30年後に日本をどう見ていくかという部分では、課題先進国とか企業が抱える閉塞感とか、あまり心が躍らないようなレポートが多かったんです。女性雇用やジェンダーギャンプの話も、日本の労働人口どんどん減っているのに何故変わらないのかと。企業も安定しているというけど、どのレベルの安定なんだという印象があって。 仕事観を大きく変えたボストンでの暮らし 角氏:その時に日本の経済状況をつぶさに見られたことが、その後にも影響していますか? 平田氏:そうかもしれないですね。そして8年働いた後、一旦キャリアをストップして家族の都合でボストンに移住しました。 角氏:CICの本拠地があるケンブリッジの近くですね。 平田氏:そこでの生活が、私の中では衝撃的だったのです。データサイエンティストやスタートアップの起業家など、世界各国から集まったチームで働いている人たちが多かった地域で、みんな仕事を楽しく語るんですよ。パーティーに行くと、「What do you do?」って聞かれて、英語がネイティブじゃない私としては、「いや、何やってんの?って言われても何て言えばいいの?」とびっくりしてしまって。 角氏:僕はそういう場でパパ友とかに合っても、仕事のことは聞けないです。 平田氏:あと、当時仕事をしてなかった私にも、どんなことに興味があるか聞いてくるんです。対等だし、レベル感を見ない。その人が今どういうことに情熱を持っていて、どんな夢があって、どんなことしたいのかを毎回ポジティブに話をするようなコミュニティが周りにあったことが、私の仕事観を大きく変えました。ほかにも米国では出産直後の子育てに対する考え方も、母親が働いていることが前提になっていますし、日本もそこから変えないとダメだと実感しましたね。 角氏:なるほど。全部いい学びになっているのでしょうね。 東京でCIC創業者と再会しプロジェクトに参画 平田氏:ボストンでの数年間の暮らしを経て帰国し、仕事を探し始めました。その時に、向こうで出会ったCIC 創業者兼CEOのティモシー・ロウ(ティム)とたまたま会う機会があり、日本進出の構想を打ち明けられて、CIC Tokyoを開設するプロジェクトに参画することになったのです。 角氏:ほうほう。 フィラメントCEOの角勝 平田氏:元々どうなるかわからないプロジェクトだったのですが、面白そうだったし、個人的に当時の国内の開廃業率が主要国中で圧倒的に低いという状況に新陳代謝の悪さを感じていて、「これは日本の企業や就労環境が抱える閉塞的な状況に風穴を開けられるかもしれない」と思えて、引き受けることにしたのです。米国にいたころ、周囲ではMIT(マサチューセッツ工科大学)の同窓生などインターナショナルなチームで集まって起業するケースも多く、「こんな感じで仕事を始めちゃうの?」という意外性や、そもそも就活して企業に勤めてという日本人の職業観とのギャップを感じていました。その中で、仕事に対してストレートに情熱を語っている彼ら彼女らの姿が、傍から見ていて格好良かったんですね。 角氏:ティム氏とはどんな話をされたのですか? 平田氏:「われわれの活動は昔日本にあった長屋のようなものだ。皆が協力し、足りないものを出し合うコミュニティが生活を豊かにし、安定させていく。起業家も一緒なんだ」と話をしてくれました。起業家のコミュニティにそのような仕組みを導入すれば、日本は凄くチャンスがあると。優秀な人もたくさんいるし、大企業のリソースはたくさんある。ただ、結び付きとネットワーク化と掛け算がうまくできていない部分に関して、「モッタイナイネ!」と言っていましたね。 角氏:長屋の話を知っているとは驚きです(笑) アルバイト契約から少しずつ役回りが増える 平田氏:それで納得できたというのが1つ。他にもボストンにいた時の友人に話をしたら、「俺CICに入っているよ」と言われて、「こういう人たちを支えるのがCICか」と納得できたんです。最初は調整や秘書業務をして、徐々に梅澤(高明氏 CIC Tokyo会長)の交渉の場所に同席して意思決定のプロセスも横で見るようになり、少しずつ役回りが変わっていきました。ただ最初の雇用形態はアルバイトで、乳飲み子も抱えていたので、その頃は「このままマミートラック(※産休・育休から復帰した女性が昇進・出世コースから外れる状況になること)に突入してしまうのだろうな」と感じていましたね。 …

Read More »25周年を迎えた「グランツーリスモ」シリーズの展望と感じる課題–山内一典氏に聞く – CNET Japan read full article at worldnews365.me

ソニー・インタラクティブエンタテインメントが展開しているリアルドライビングシミュレーター「グランツーリスモ」シリーズ。12月23日付で25周年を迎えたことにあわせて、同シリーズのクリエイターで、ポリフォニー・デジタル 代表取締役 プレジデントの山内一典氏に向けた合同インタビューが行われた。 「グランツーリスモ」シリーズは、山内氏が企画者としてプロジェクトが立ち上がり制作を開始。1997年12月に、初代のプレイステーション向けソフトとして第1作目をリリース。以降さまざまな面で進化を遂げる形でシリーズを展開。2022年3月には最新作の「グランツーリスモ7」(PS5/PS4)を発売している。この25年間で積み上げた全世界累計実売数は、9000万本を突破(2022年11月16日時点)。世界で支持を得ているシリーズとなっている。 ポリフォニー・デジタル 代表取締役 プレジデントの山内一典氏 実車そのものをシミュレーションできている数値に達している ――まず、「グランツーリスモ」シリーズが25周年を迎えたことについて、率直な心境をお話しください。 それはもう、ただひたすら感謝しかないです。ユーザーのみなさん、コミュニティのみなさん、そしてメディアのみなさんを含めて長いお付き合いになっています。これまでサポートしてくださって本当にありがたいです。さらにお伝えしたいのは、25年間家族のように作り続けてくれた、ポリフォニー・デジタルのスタッフに、本当に感謝いたします。抱負というよりも、ただただ感謝しかないです。 ――「グランツーリスモ」シリーズにおいては、リアリティを追求したシミュレーターとしての結果も出ていますし、実際に、プレイヤーがレーサーとして活躍するような方も現れてます。シリーズ展開していくなかで、シミュレーションの再現性はどこまで高まるのか、というところもあるのですが、実際のレース体験のような次元に近づけることができるのかどうか、そしてレース以上のシミュレーション体験ができるようになっていくのか。その展望をお話しください。 シミュレーションの精度という意味では、実車そのものをシミュレーションできているという数値に達しています。何年も前ですけど、日産がル・マン24時間レースに挑戦したとき、社内でレーシングカーのデータを作ってみて、日産のエンジニアと一緒にシミュレーションを実施したんです。その結果、おおむね24時間レースで起きたことと、同じような結果が出ました。挙動の再現性では、もうリアルなものになっています。 そして、それ以上のものができるのかどうかについては、いろんな考え方があります。例えばですが、「グランツーリスモ ワールドシリーズ」(※世界規模で行われている公式大会)において、通常のレース中継では無理というぐらいに、たくさんのカメラとアングルで車が走行している姿をとらえています。さらに、たった4人のスタッフでカメラのスイッチングを行ってます。 このような、テクノロジーを背景にした表現は、今後いくらでもやりようはあります。車やタイヤの状態も全てモニタリングできますから、その情報を使ってレースをいかに面白く見せていくのかは、いろいろな可能性があります。 ――初回作のときは250頂点(※ゲームにおける車のモデル)だったものが、「グランツーリスモ7」では100万頂点になりました。これは、どこまで伸びるのでしょうか。 「グランツーリスモ」 「グランツーリスモ7」 頂点数は、これ以上必要ないです。限界ではなく、意味がないと考えています。「グランツーリスモ7」において、車のモデルは曲面モデルとなっているので、対象物に近づいていくと、高い分割数で描写されます。 今後テレビも含めてさまざまなディスプレイデバイスが出てくると思いますが、仮に16Kのモニターでも対応できるモデルなので。現実的に16Kクラスのモニターが登場するのか、というのもありますし、登場しても対応できるモデルになっていると言えます。 ――車のモデルの頂点数は、これ以上上げる必要がないという話ですが、現時点で車の運動特性は全て解析されて、再現できているのでしょうか タイヤは誤差が出やすい部分ですね。ただ、「グランツーリスモ7」では、内部的にいろいろなタイヤモデルをサポートしていますので、用途を絞ればかなり正確に再現できますね。 ――「グランツーリスモ」シリーズではグラフィックもそうですが、音響にもこだわっているのが伝わってきます。音響に対しての取り組みで特徴的なものがあればお話しください。 ゲームはリアルタイムでありとあらゆるものを生成しなければいけません。なので、インパルスレスポンスデータはすごく重要です。 例えば、広大な空間でどのように音質が変化するのか、というのを陸別町(北海道)にある日産のテストコースで測定したことがあります。巨大な電源車と巨大なスピーカーを、コースのストレート上に置いて、25メートル感覚で何千メートル先までマイクを配置して。そこでサイン波のスイープ音みたいなものを発して、距離によって音がどのように変化するのかを、実際に測ったりしていました。 ――音響面でも独自の技術を使われていますが、そうしたツールやプラグインを提供するという考えなどはありますか。 今のところはないですね。ツールやプラグインは、リリースしたあとのメンテナンスが大変なんです。リリースした瞬間はよくても、その後の対応というところに覚悟がいるので。 今は「自動車に興味を持ってもらわなきゃいけない時代」 ――「グランツーリスモ7」におけるユーザーの反応を、どのように受け止めていますか。 ユーザー数の推移や売り上げなどを見ていると、「グランツーリスモ7」には満足していただけているものと捉えています。一方でネットではさまざまな意見が出ていることも把握していますし、参考にしなければいけないものもあれば、そうでないものもあります。 ――車の魅力と、その文化的な背景を多分に盛り込んでいるタイトルだと思います。でも、山内さんから見て、それが今のユーザーになかなか受け入れられていないというお話も伺ったのですが。 そうですね。「グランツーリスモ7」では、ミュージアムやカフェでの会話などで、この車はどういう背景を持って生まれたのか、どういう魅力があるのかということを説明しています。でも、ユーザーの滞在時間を調べると、その説明をバシバシ飛ばしている方がほとんど、というぐらいなんです。車やそれを取り巻く文化を伝えたいけれども、そこではないところにプレイする動機を持っているプレイヤーの方が多いというところですね。 「グランツーリスモ7」をリリースした今、考えているのは、次は正攻法ではない違ったアプローチをしたいということですね。シンプルに「この車はこんなにかっこよかった」「こんなレースがあって素敵だった」と伝えるだけでは、十分ではないと。もちろん、そのコンテンツを収録することは重要なのですけど、そこに興味を持ってもらうためには、ストレートに語り掛けるだけではダメで、違った仕組みが求められている気がしています。 ――世代が上だと、自動車を見るだけでカッコいいと思うところがありますが、今だと自動車に興味を持ってもらわなきゃいけない、という時代になっているのでしょうか。 そうですね。「ビジョン グランツーリスモ」(※自動車メーカーが「グランツーリスモ」向けとして、独自にデザインしたコンセプトカー)は、今は45車種が収録されていますが、それらを見ているなかで、美しさやエレガンスということ以上に、子どもが見てカッコいい形をしているものがあります。それが大事な要素だと感じています。 「ビジョン グランツーリスモ」 僕ら世代だと、レガシィ(スバル)にも美を感じますが、そこから説明していくというところではなく、子どもがパッと見てカッコいい車をまず紹介する。最初に「グランツーリスモ」で乗ってもらう車はそれでいいんじゃないかと思うぐらいです。ポルシェもフェラーリも知らないけど、「ビジョン グランツーリスモ」の車は知っているという方がいてもいい。 そこから好きになってもらって、フェラーリやポルシェといったブランドを知ってもらう。さらに「991」(ポルシェのスポーツカー)や「288GTO」(フェラーリのスポーツカー)という車があったんだと知ってもらう。そういう順番での組み立て方が必要なのでは、と考えているところです。 ――かつてスーパーカーブームがあって、それで自動車に憧れを持った子どもたちがたくさんいましたが、それと同じことでしょうか。 まさにその通りです。僕がそれを経験しながら、なぜそこに気づかなかったんだろうと。たぶん車が好きすぎるせいなんだと思っています。もうブランドとか関係なしに、ストレートに「すごい」「カッコいい」と子どもに思わせるようなものから入ってもらえるようにしないと、ダメなんじゃないかなと感じてます。 ――これまでに「GTアカデミー」をはじめ、「グランツーリスモ ワールドシリーズ」、「Gran Turismo Sophy」、「ビジョン グランツーリスモ」などといった取り組みをされてきましたが、また何か新しい取り組みを考えられていますか。 僕は基本的に未来に生きているので、考えていることはたくさんあります。でも「グランツーリスモ7」の発売から半年ぐらいしか経っていませんので、未来のビジョンを語るには、まだ早いと思っています。 #Japanesenews …

Read More »湯上がりの爽快感、宇宙でどう実現?–ISSに載ったマンダムのボディシート開発秘話 – CNET Japan read full article at worldnews365.me

化粧品・スキンケア用品メーカーのマンダムが、10月5日より同社のオンラインショップで、宇宙用製品「ギャツビー スペースシャワーペーパー」の販売を開始している。宇宙飛行士向けの頭皮およびボディ拭き取り用のシートとして開発されたもので、宇宙飛行士の若田光一さんも2022年10月から国際宇宙ステーション(ISS)に持ち込んでいる。 同製品は、JAXAが推進するビジネス共創プラットフォーム「THINK SPACE LIFE」で提案し、採用されたもの。宇宙飛行士が過ごすような物資の限られた極限環境において、暮らしを快適にするソリューションの1つとして認められたわけだ。水を浴びることができない宇宙でもお風呂上がりのような爽快感が得られるように、ということをコンセプトとした「ギャツビー スペースシャワーペーパー」、その開発に携わった3人に話を伺った。 宇宙で湯上がりのリラックス感の実現を目指す 株式会社マンダム スキンサイエンス開発研究所 研究副所長 志水弘典氏 ―宇宙領域の商品開発に取り組んだ経緯を教えてください。 志水氏:「両利きの経営」というビジネス書に書いてあることですが、企業にとっては深く研究していく「知の深化」と、新しいことを見つけて取り組むための「知の探索」の両方のバランスが重要だと。企業はどうしても自分たちの慣れたやり方、かつ利益にもつながりやすい「深化」に偏りやすく、「探索」はおそろかにしがちです。しかし、最近は小さなベンチャー企業の革新的な技術に大企業がひっくり返されるようなことが起こっています。 これはまさに「探索」に力を割いていないのが要因です。そこで、当社も「探索」に重きを置いた組織作りのために「フロンティア開発研究室」という部署を2020年に立ち上げました。活動の指針になるようなキーワードとして掲げたのが「Near the Edge:極限での挑戦が新たな価値を生む」で、極限状態、極限環境でチャレンジしている人にとっての困りごとの解決にフォーカスしようということになりました。 たとえば宇宙飛行士もそうですし、トップカテゴリーのアスリートもそうです。僕らは化粧品の会社なので、一般の方が日常的に何に困っていて、どんな製品を求めているかという調査を行い、そこに役立つ商品を作ってきました。しかし、これだけ物があふれて便利な世の中になると一般の方が困るようなことが少なくなってくる。それでも近年のパンデミックのような大きな出来事があると一気に困りごとが浮かび上がってきます。 そういった困りごとは、極限状態・極限環境でチャレンジしている人からすると日頃から向かい合っていることなんですね。宇宙空間で過ごす閉鎖隔離環境は、人からも自然からも離れて、人工物だけに囲まれるという相応のストレスを感じる状況だと思います。対して地上でも、パンデミックになったことで人と対面できず、医療施設で面会できなかったりするストレスにさらされました。 また、アスリートの方は極限状態のなかで集中力を高めて成果を出すわけですが、僕たちも大事なプレゼンで極度の緊張状態にあるときに、それでも集中してベストなパフォーマンスを出さなければいけない、といったシチュエーションに出くわすこともありますよね。そういうわけで、すでにチャレンジしている方の困りごとにフォーカスすることで、普段は気付かず見過ごしている困りごと、あるいはみなさんが未来に体験するかもしれない困りごとにもアプローチできるのでは、と考えたんです。 ―そうしたなかで、なぜ宇宙飛行士向けのボディシートの開発に着目したのでしょうか。 志水氏:現在「アルテミス計画」が進んでおりますが、「月面都市ムーンバレー構想」では、2040年に1000人が月面に居住し、年間1万人が地球と月を往来するだろうと言われています。そこでは衣食住が課題になってくるわけですが、なかでも「住」のところ、日々の暮らしをどう支えるかという部分では「入浴」が大きな課題として挙げられます。 現在、宇宙飛行士の方は地球帰還後の重力に耐えられるように、宇宙生活の間、毎日計2時間以上の筋力トレーニングを行っています。当然汗をすごくかくので、本来ならその後はお風呂に入りたくなるところですが、宇宙では水が貴重なので入浴はできません。女性の宇宙飛行士は本当に大変で、長い髪を大量の水で洗えないため、洗い流さないシャンプーを髪にのばすように馴染ませて拭き取る、という方法をとっています。つまり洗髪に時間がかかる。これが半年も続くわけで、かなりのストレスだと思います。 また、お風呂に入るという行為には、単純に身体をきれいにするだけではなく、リラックスする役割もあると考えています。そういうほっとする瞬間がどこにあるかというと、私たちの場合、シャワーやお風呂に入っているときもそうですが、上がったとき、身体がほんわかしたり、そよ風に当たって涼しく感じたり、というときにもあると思うんです。なので、あの感覚を再現するべく、肌の清潔さを保ちつつ心地良い肌感覚も得られるように、「心も体もホリスティックに整える」ということを目標にして、貴重な水を使わず容易に頭皮や身体をきれいにできる宇宙飛行士向けのボディシートを開発することにしました。 皮膚の感覚センサー研究を応用し心地よさを再現 ―宇宙向けに開発していくところではどんな課題がありましたか。 志水氏:当社はさまざまなタイプの拭き取り用シートを販売していますが、これらの製品には清涼感を生むためにエタノールなどのアルコール成分を配合しています。 ところが、このエタノールをはじめとする水溶性揮発性成分は、ISSでは使用禁止成分に指定されています。ISS内の大気循環装置、生命維持装置などのセンサーにアルコール類が悪影響を与えることがわかっているためです。したがって、いかに清涼感、お風呂上がりの気持ちよさを再現しつつエタノールなどの水溶性揮発成分を抜くかを考えなければなりませんでした。 マンダムの通常のボディシートなど。これらには清涼感などを実現するためにアルコール成分が含まれている ―アルコール類を使えないことに対しては、どのようにして解決したのでしょう。 志水氏:大量の水やアルコール類なしで、お風呂上がりのような清涼感を実現するにあたっては、我々が以前から取り組んでいた「TRPチャネル」の研究が役立ちました。 「TRPチャネル」というのは、人の細胞にある温度や化学刺激を感じる感覚センサ―のことです。我々マンダムが、自然科学研究機構・生命創成探究センターの富永真琴教授と2005年から共同研究を続けてきたものになります。 ちなみにセンサーの発見者であるデビッド・ジュリアス氏とアーデム・パタプティアン氏という2人の研究者は、2021年にノーベル生理学・医学賞を受賞しており、富永教授はその共同研究者でもあります。 その成果は当社では「Kai-tech」技術という形ですでにいくつかの製品に採用しています。たとえばバイク用品メーカーのアールエスタイチ様と共同開発し2021年4月から販売している「ギャツビー リキッドウインドウォーター」です。この製品の身体を冷やすシステムの冷却液に「Kai-tech」技術が活用されています。今回の「ギャツビー スペースシャワーペーパー」は、「Kai-tech」技術をベースにして、アルコール不使用の製品を実現しました。 皮膚センサーのメカニズムを簡単に説明すると、「TRPV1」というセンサーが「熱くて痛い」、「TRPA1」を刺激すると「冷たくて痛い」など、特定のTRPチャネルを刺激することで不快感を与えます。「Kai-tech」技術は、その2つが活性化するのを抑え込みながら、快適な冷たさを感じる「TRPM8」のみ活性化させる、というものになります。 今回の製品では、アルバノール(パッケージ表記はイソボルニルオキシエタノール)とメンチルクリセリルエーテル(同メントキシプロパンジオール)の2つを、不快センサーを抑え込み、快センサーを活性化させる成分として使用しています。 ボディシートで拭き取ったときにどれくらい心地良く感じているかを調べたところ、宇宙飛行士が今まで一般的に体を拭き取るために使用していたおしりふきと比較して、「ギャツビー スペースシャワーペーパー」では大幅に心地よさが高まっていることがわかりました。 「ギャツビー スペースシャワーペーパー」。左がボディ用、右が頭皮用 ―「ギャツビー スペースシャワーペーパー」の特徴、従来の地上用製品と比べたときの違いなどを教えてください。 志水氏:「ギャツビー スペースシャワーペーパー」では頭皮用とボディ用の2種類を用意しました。お風呂の代わりとして全身を拭いてもらうために、頭皮用は1枚、ボディ用は上半身に1枚、下半身に1枚、1日に計3枚使っていただく感じになります。もちろんアルコールフリーで、エタノールは0.00%、49ppm以下としていますが、実際にはこの基準値以下でクリアしています。 他の特徴としては、通常のボディシートと比べるとおよそ過去最大(当社比)の液量が含まれていること。全身しっかり拭けるように多めの液量にして、気持ちよさが長時間続くように工夫していますので、それでお風呂上がりのような爽快さを感じてもらえると思います。また、宇宙では香りを感じる機会が食事時以外にはほとんどないということで、頭皮用はシャボン、ボディ用はグレープフルーツといったように、地上の生活で感じるような心地よい香りをつけています。 ペーパーも選び抜きました。通常のおしりふきやおしぼりの不織布だと柔らかすぎて拭きにくかったり、使っていくうちに丸まったりします。そうならないように、「ギャツビー スペースシャワーペーパー」はゴシゴシ全身を拭けるように少し硬めの不織布にして、メッシュ構造にすることで汚れを効率よく絡め取ることができるようにもしています。 また、全身を拭けるように液量を多めにしたと話しましたが、不織布の素材も構造によっても吸水量が変わってきますし、たくさん吸水できても外に出てこなかったり、なんてこともあります。そのため、吸水量が多く、絞ったときに水が外に出てきやすい吐出性の良い不織布を選んでいます。 そのうえで、室温22度、湿度30〜65%という一定の温湿度に保たれているISS内部で、一番気持ちの良い爽快感が得られるような成分の配合にしています。ISSには大気循環システムがあって、あえて風を起こして微小重力下で空気を循環させていますので、ボディシートで拭いた後は、その風によってより心地よさを感じていただけるはずです。 …

Read More »挫折と気付きから始まった新規事業、すべては高校野球時代の原体験から–パーソルキャリア・大里真一朗氏【後編】 – CNET Japan read full article at worldnews365.me

企業の新規事業開発を幅広く支援するフィラメントCEOの角勝が、事業開発に通じた、各界の著名人と対談していく連載「事業開発の達人たち」。前回に続き、パーソルキャリア 大里真一朗さんとの対談の様子をお届けします。 パーソルキャリア タレントシェアリング事業部 Enterprise Innovation統括部 エグゼクティブマネジャー 兼 HiPro Direct 事業責任者の大里真一朗さん(右) 後編では、「HiPro Direct」および「HiPro」のこれからと、大里さんがさらにその先に見据える人材活用に関する世界観についてお話しいただきました。 「i-common」という資産を活かした新規事業づくり 角氏:マッチングサービスをするにあたっては、2つのマーケットを開拓して初めて成立するじゃないですか。普通の新規事業に比べたら、手間が2倍かかりますよね。 大里氏:おっしゃる通りです。開発も集客も2倍かかります。ただ、市場がまだ成熟していなくて、個人側から見ると、副業・フリーランスとして働きたいと思っても圧倒的に機会が少ない状況なんですね。転職市場は働き手の売り手市場なのですが、副業・フリーランス領域では逆です。 角氏:市場としては、外で副業したい個人の方が多い状態になっていると。 大里氏:はい。なので、その機会が溢れている状態にすることが我々の使命と捉えています。案件が絶対的に不足しているのは、企業が外部人材の活用という考え方を持ち切れてないからです。そこで我々はHiProを通じ、事業を前に進めるためには社員か外部人材かは関係なく、1つのチームを組んでいくべきだという世界観を打ち出しています。 角氏:従来のi-common、つまりHiPro DirectとHiPro Bizのハレーションはどう解決されます? 副業・フリーランス人材マッチングプラットフォームの「HiPro Direct(ハイプロ ダイレクト)」 大里氏:前提として、このフェーズでは、一定のカニバりが発生することは当然だとは思っています。ただ、根本的に捉えれば、HiPro Bizは経営支援サービスとしてより上流の難度が高いテーマを。HiPro Directは人材支援サービスとして、より現場の推進性が高いテーマをコアとしており、提供価値が異なります。マーケットに我々の世界観が浸透するまでには時間がかかりますが、最後はお客様が選びやすい状態をHiProで創造していくために、今は3つのサービスを並べて提案させていただいています。 角氏:社内でロジックを整理するのは大変だったのでは? 大里氏:HiPro BizとHiPro Techだけでは人材活用の多様性が生まれません。だから、HiPro Directを提供するという趣旨を最初に上層部を含め認識を併せることができていたので、それほどではなかったですね。むしろ、ジョブコードを作る方が大変でした。 今世の中には使えるものがなくて、i-commonの経験や「doda」の案件情報など、パーソルキャリアが持つ100万件以上の求人データを活用し、自分たちで作りました。経営企画、事業企画、新規事業、マーケ、経理、人事、広報・IRといったビジネス領域、他にも物流や購買、調達、製造、研究開発といった製造系の事業領域は網羅してあって、今年度中にエンジニアやデザイナー領域を追加していく予定です。また、ジョブの次には人間性や企業カルチャーをキーにマッチングできるところまで昇華させていく構想も描いています。 法人サイドから毎月300商談が来る仕組み 角氏:ちゃんと儲かる感じになってます?(笑) 大里氏:軌道に乗り始めたぐらいです。コンスタントに受注も入り始めており、思想がちゃんと伝われば刺さるという実感を得ていますね。市場を創るという覚悟のもと、初年度から登るべき山を高く設定しているのでそこは頑張らなければなりませんが、現場レベルで見ればお客様から高評価をいただいていますし、アーリアダプター層は確実に獲得できていて、プロダクトの価値やコンセプトの価値は実証できたと思います。 角氏:新規事業を作っていく時の1番難しいところは、お客さんを連れてくるところだと思います。ビジネスには、何かを仕入れて、仕入れたものを商品化し、お客さんを連れてきて、販売するという4つのフェーズがありますが、お客さんを連れてくる部分は、既存の事業でも大変じゃないですか。でも新規事業では誰がお客さんなのか、お客さんがいるかすらわからないものです。そこはどうされたのですか? 大里氏:最初はいろいろ難しかったですが、HiPro Bizにはコンサルタントが約200人いて、そこのケイパビリティが圧倒的に強いため、案件獲得のためのマーケ費用はほとんどかけなくても毎月200〜300商談は獲得できています。 角氏:本当ですか! 大里氏:それが当社の強みです。このマーケットだからこその覚悟や理解の解像度の高さを持ち合わせています。 角氏:旧i-commonの財産をうまく使えているということですね。 大里氏:基本的に、i-commonの顧客は大企業の役員クラスの皆様でした。一般的に役員は10種類くらいのミッションを持っていて、注力できるのは3つくらいで残りは見きれていないという状況だと思います。その3つの部分はHiPro Bizや外部のコンサルを使っていただいている領域で、残りの7つの領域でスポットコンサル的にHiPro Directを使っていただくという形にしています。 角氏:そこからHiPro Bizにつなげるための導線にもなっているわけですね。そしていずれはHiPro Directの方がマスになると。 大里氏:私たちとしては、HiPro …

Read More »